在国外看央视直播的冷夜,我找到了穿越山海的办法

伦敦凌晨两点,窗外的雨滴敲打着玻璃。当我第七次刷新央视频APP却只看见旋转的缓冲图标时,那种被文化孤立的窒息感突然扼住了喉咙。你或许也经历过这样的瞬间:想陪父母看春晚却发现直播卡成PPT,体育赛事关键时刻画面突然冻结,国内爆款剧集永远显示"地区受限"。物理距离不该成为阻断文化血脉的高墙,尤其在渴望同步感受国内热点时——无论是追《潮》这样的浙产佳作,还是在国外看央视直播重大新闻,我们需要一座能跨越地理封锁的数字桥梁。

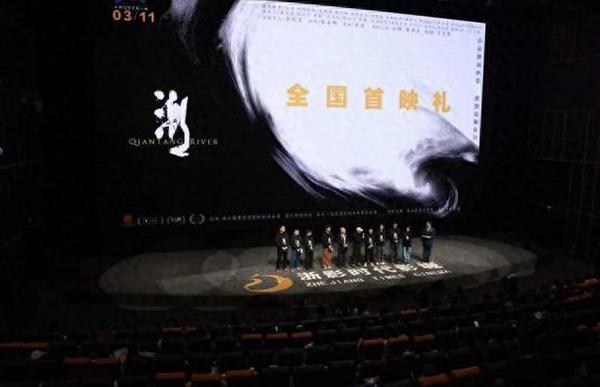

当高清直播成为奢侈品

陈雨浓主演的《潮》在杭州首映时,巴黎咖啡馆里的我只能刷着模糊的盗录片段。这种割裂感同样蔓延到日常——上个月钱塘江大潮直播,朋友在群里惊叹"浪头比楼房还高",我的屏幕却停留在缓冲界面。更别说体育迷的痛:NBA季后赛火箭对勇士的生死战,明明买了腾讯体育会员,比分焦灼时画面突然卡顿,微信群里"库里绝杀了!"的惊呼比我的直播快了整整三分钟。这才是真正的焦灼:在哪里可以看NBA直播不卡顿?答案往往藏在回国专线加速器的选择里。

破解钥匙藏在设备兼容性里

墨尔本的学长曾教我:不要在单一设备吊死。他用安卓手机看央视财经早间行情,iPad追《庆余年2》更新,MacBook上还能同步挂着游戏国服。番茄加速器的多端支持实现了这种自由——Windows笔记本播放哔哩哔哩4K纪录片时,iOS手机端正开着央视频直播两会记者会,稳定无限流量设计让多个设备共享回国线路却不抢带宽。这种设计直击留学生痛点:图书馆用电脑写论文的间隙,用手机刷十分钟《舌尖上的中国》续命,两种需求在专线分流技术下互不干扰。

被加密算法守护的文化脐带

在旧金山工作的张工有次紧急打开加速器收看工信部新规解读,公共WiFi下传输的政务信息让他本能警惕。直到看见控制面板的盾牌图标亮起才松口气——专业级数据加密像给文化传输加了保险箱。这种安全感延伸至更日常的场景:给孩子播放《中国诗词大会》时不必担忧隐私泄露,追《浪姐》公演时支付会员费也无需顾虑金融风险。当我们在思考海外下载什么可以看国内电视APP时,传输通道的安全性比软件本身更重要。

窄门后的江南美学盛宴

杭州首映礼上,《潮》的调色指导平凯磊提到水墨般的灰蓝色调渲染,这让我想起第一次用专线看高清国剧的震撼。《梦华录》里赵盼儿的青瓷茶盏在4K画质下泛着釉光,《三体》红岸基地的雪花粒子清晰可辨。这种沉浸感依赖精准的带宽控制——番茄加速器独享的100M带宽专为影音优化,当普通VPN还在用低分辨率勉强支撑时,我们已能在客厅投影仪上体验杜比音效的钱塘潮啸。美术指导田智元在泥潭中搭建的30米夯坝,唯有超清画质能还原土方肌理。

在断流风险最高的时刻

东京奥运开幕式那晚,加速器突然报错。凌晨三点的故障工单竟秒速跳转到中文客服,技术团队远程抓取日志时,我盯着女排小组赛倒计时手脚冰凉。没想到七分钟后控制面板重新亮起绿灯——专业团队用战时响应守住关键帧。这种保障在除夕夜尤为重要:当全球华人同时挤向央视春晚直播间,智能系统自动将用户分流到负载最低的东京节点,温哥华用户则被划入首尔服务器组。就像《潮》里众人合力夯筑堤坝的镜头,每个节点都是抵挡数据洪流的基石。

围垦精神在数字土壤重生

看着《潮》主创们讲述如何在滩涂中扛摄影机的坚持,突然理解加速器技术团队常说的"愚公移山式运维"。那次欧洲骨干网光缆断裂的深夜,系统在43秒内完成千名用户向北美服务器迁徙,像极了电影里江平远们在潮头抢修堤坝的镜头。导演万波说的没错:最动人的传承是让后人触摸历史。当加拿大孙子跟着爷爷的华米电视看春晚戏曲选段,当硅谷程序员用4K大屏展示钱塘潮的实景拍摄幕后,当留学生用稳定线路看完火箭队比赛回放后兴奋录reaction视频——在国外看央视直播不再是与故土的告别式,而是一场双向奔赴的文化破冰。

此刻悉尼的黄昏掠过窗口,电脑右下角的加速器图标安静闪着绿光。我点开腾讯视频,《潮》的片头涛声正从钱塘江传来。镜头扫过先辈们用身体夯实的泥土堤坝,忽然想起黄钧妍制片那句"这只是浙产电影的开端"。或许所有海外游子的内容困局都有相似出口:找到那枚能凿穿地理壁垒的科技楔子,让每一次点击都成为精神的归航。毕竟被传承的不仅是围垦的滩涂,还有无论多远都要回到源头的文化潮讯。